今日は大祓神事の日。早いもので、もう一年が折り返されようとしています。

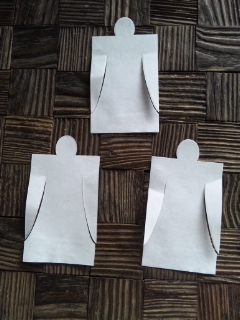

夏越祓いは、息をはきかけたりなでたりして災いのもとを託した「かたしろ」に祓いを行ってから水に流したり火に投じたりする方法と、氏子が茅草で作った輪の中を左回り右回り左回りと八の字に三回通る「茅の輪くぐり」このときに<水無月の夏越祓いする人は千歳の命、延ぶというなり>という古歌を三度唱える方法があります。

茅の輪は「蘇民将来」の話に由来し出雲系の神社で行われていました。701年の大宝律令によって正式な宮中の儀式に定められ十二月晦日と六月晦日の大祓の神事は日本の神まつりの基本といえます。本来で意義はお正月とお盆の祖霊迎えを前にして物忌みを行うことにあります。

今日は是非、氏神さまや、お近くの神社で茅の輪をくぐってくださいね。

<風そよぐならの小川の夕暮れは禊ぎぞ夏のしるしなりけり>