打ち合わせでボロボロな姿で東京タワースタジオを出ようとしたら、「いつもいただきものするから、これ」とガードマンの中村くんに呼びとめられ、開けてみると、私の車(色が黒なのでガラが悪いと言われていますが、、、)と同じモデルのミニカー!まぁ嬉しい!

キリっとした身のこなしがいつも気持ちのいい彼はカーマニアで漫画家?でもある。随分、さがしてこれを見つけてくださったらしい。お世話になっているのはこちらなのに、、、。

打ち合わせでボロボロな姿で東京タワースタジオを出ようとしたら、「いつもいただきものするから、これ」とガードマンの中村くんに呼びとめられ、開けてみると、私の車(色が黒なのでガラが悪いと言われていますが、、、)と同じモデルのミニカー!まぁ嬉しい!

キリっとした身のこなしがいつも気持ちのいい彼はカーマニアで漫画家?でもある。随分、さがしてこれを見つけてくださったらしい。お世話になっているのはこちらなのに、、、。

出来上がりました!

今まで数々の古裂や珍しい布で帯を作ってきましたが今回は久々に大判スカーフ二枚でつくるスカーフ帯をPUCCIで。

裏布も同色に染めていただき、素敵に仕上がり大満足。薄藤色の結城紬に合わせましょう。

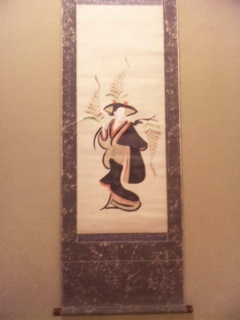

今月のお稽古場の床の間は大津絵の藤娘をかけました。

滋賀県大津市に寛永年間より仏画として描かれはじめ、やがて世俗画、民俗絵画へと転じ、江戸時代を通じて、東海道を旅する人たちに名物、護符として知られたものが、この大津絵です。文化文政のころ「大津絵十種」と呼ばれる代表的画題が確定し、護符としての効能も唱えられるようになったといわれます。この藤娘はなんと良縁!知らずに毎年、五月に因んでかけていました。今年はこの護符の意味を知ったので、きっと、、、。

「超京都」

と銘した京町屋での土曜日からのART FAIRのプレビューに金曜日のお稽古後、向かいました。八坂神社の前でタクシーを止めましたら一昨日までフランスで一緒だったお二人が偶然通りかかり。やはり杉本家へ行くとのこと。スモールワールドです。

私は、祇園祭の喧騒中で光と陰が静かに映る重要文化財の杉本家にお邪魔した時の凛とした空間のイメージがどうなってしまうかと思い、伺いました。

案の定、わさわさとお人が溢れ壁や襖が心配でハラハラ。

ギャラリー小柳さんのコーナーの奥座敷の床に印象的な古美術の鹿がありました。ちょうど作家の須田悦弘さんがあらわれ、その鹿とのコラボレーションの仕掛けを説明して下さりナイスタイミングでした。鹿の角と鞍、文珠菩薩曼陀羅をささえる植物が須田さんの作品。見事な調和です。中庭には、おなじみの雑草が金と銀でさりげなく。以前、婦人画報で私の茶室の室礼にコラボレーションしていただいたことを思い出し、更に進化している須田さんの作品でした。

お馴染み、児玉画廊の八畳の間には楽茶碗や青磁の花入や織部の蓋置か無造作に置かれていて、現代美術のフェイクと思いきや、中路さんのところの、なんと、本物のお道具。思わず、中路さんと並べ直してしまいました。

と、貴重な二日間です。

現代美術@杉本家住宅

2010年5月15日(土)〜16日(日)11時〜19時

http://www.chokyoto.com

日本に戻ってまいりました。京都お稽古です。先回りして、かきつばたを愛でに。上賀茂神社の御降臨山の神山の麓の大田神社の沢です。蛙がないています。やはり日本ならではの美しさは格別です。ホッといたしました。

神山や大田の沢のかきつばたふかきたのみは色にみゆらむ<藤原俊成>

この時期はほとんどの街路樹であるマロニエがむせかえるように花をつけています。白や濃いピンクでとても華やかになります。落ちている姿も綺麗です。しかしマロニエ花粉症の人も多いらしく、つらい季節でもあるようです。

今回のPARISでは情報が多すぎて新しいレストラン、美味しいお店、新しいお店、面白いものや事などなど、、、、たくさんあったのですが、しつこいのでブログには入れずに初めてのプロバンスとMETZに絞りました。

決められたスケジュールだったのでB型の私とするとハードでした。とても忙しかったのでエッフェル塔も遠目に一度、夜のジャストタイムのチカチカを見ただけでした。一人歩きでゆっくりするPARISがやはり好きです!

PARISでは日本でほとんど乗らない地下鉄に乗りたくなります。

十枚約10ユーロでカルネという切符が買えます。一度の乗車がどこまででも一枚でOK。ラインが色別になっており乗り換えもゲームのようで苦になりません。

ギメ美術館での準備でPARISに来ていた2007年に現地のカメラマンの友人から、ストライキや渋滞の多いPARISではホテルからでもタクシーがこないことがあり、とても丁寧に切符の買い方や乗り方を教えていただき、すっかりMETRO好きになってしまいました。2008年の時に買ったカルネがまだ使えました。

よく、ふつうはスリなどに会うので危ないと言われますが、構わず、吸い込まれるようについMETROに乗ってしまうので意識とは不思議なものです。

今回は忙しすぎて5回しか乗ることができませんでした。

定刻どおりに登場。

残念ながらカーラ夫人はあらわれず。原稿なしでとてもながいスピーチ。フランス語はわかりませんが、ほとんど次の選挙にむけての政治的なお話だったよう。サルコジお一人のスピーチで終了。日本でしたらこのあと何人も登場することでしょう。あっさりした式次第に嬉しくもありますがフランスらしさを感じました。

ようやく入れました!

坂さん、おめでとう!

コンセプトどおりに出来ています。ファザードは空飛ぶ絨毯のよう。サンジェルマンで見つけたアジアの竹の帽子のイメージがまさに骨格としてフォルムになっています。夜の照明の姿の写真を石井リーサさんが見せてくれました。

ポンピドーのコレクションのうちPARISでは展示しきれない作品の為とも聞いていましたが、巨大なジャコメッティなど確かに巨大な作品が多くありました。

http://www.centrepompidou.fr

サルコジがくるということで凄い警備です。町に入るとPOLICEだらけ。我々は車で到着したのですが、会場に入るまでに三度、INVITATIONとPASSPORTの提示を。PARISからTGVは招待客で貸し切りで移動。

なんて、ものものしいのでしょう!そもそもサルコジの都合で二週間前に日程も変わり、当日のキャンセルや時間のずれもあたりまえとのこと。坂さんの建築を見たいだけなのに、、、、。

今回の旅の目的は、坂さんの設計したポンピドーセンターMETZのオープニング。8年前コンペに選ばれてからPARISに事務所をつくり、仕事をするのが大変なフランスと立ち向かっていらしたのです。二つの道があるとしたら大変な方を選ぶという坂さんはいつも私の背中を押してくれる人。お会いすると世界を舞台にされて切り開いているスケールに刺激をうけます。PARISで久々にお会いしました。

昨夜は修道院でのティスティングののち、三代目のオーナーが狩りの為に建てたサラン城へ。

DINNERはもちろんフレンチかと思ったら意外なことにアジアンでした。オマールのトムヤムクン、白身魚と香菜、あとは忘れてしまいましたが最後がキャビアごはん、デザート。

ドンペリニヨンは1995年エノテーク、1996年エノテーク、1973年エノテークマグナム、1966年エノテークマグナム、1990年ロゼ、エノテークマグナムの順番でした。

お城に泊まるのは怖いと思っていたら、室内はあたたかく、とても居心地がよく朝はベッドに朝食が。窓の外には森が広がり、馬に乗り狩りに向かう絵が浮かびました。

ドンペリニヨンは同じ年に収穫された葡萄のみで醸造され更に当たり年の葡萄のみを約10年熟成したものがドンペリニヨンの銘柄となるということを知りました。現在は2000年のウ゛ィンテージが最も新しいものになります。限られたウ゛ィンテージは段階的に豊かさをむかえ熟成のピーク「プレニチュード」を通して進化していきます。二度目のピークでより複雑で奥深くなり三度目のプレニチュードに達したものがブラックラベルのエノテークになるのです。

リシャール・ジュフロア氏の哲学的であり詩的な説明をうけながら、2000年ウ゛ィンテージ・2000年ウ゛ィンテージのロゼ・1995年エノテークのSilverLetter・1971年エノテークのGoldLetter・1969年エノテークのGoldLetterを味わいました。驚いたのは、ワインの熟成とは違って古いものは更に生き生きと個性的に時間が広がっていきます。それぞれに表情があり、まさに進化しながら生き続けているということ。1969年が登場した折りにはドンペリニヨンが眠る教会の鐘の音がなり、グラスの中の無数の小さな気泡がまさに星空のように見えました。

ベネディクト会の修道士のドン・ペリニヨンが発酵中のワインをたまたま瓶につめて放置していたら偶然できたのがシャンパン。

発泡しているので悪魔などと思ったところ、村の人々が美味しいから飲んでと言い口にしたところ「星を飲んだよう」とドン・ペリニヨンは表現したそうです。シャンパンの発見により、この村は豊かになったといわれます。

夥しいドンペリが眠るカーブそして修道院に案内していただきました。

こちらはガーデンの装飾ではなく、ここを歩きながらドン・ペリニヨンら修道士が瞑想したと言われている迷路です。日本の修験道が山を歩くことに通じますが厳しくないこの歩き瞑想にトライしてみました。無事、脱出できました。

そして、この修道院の横の森にはヒマラヤ杉の大木が佇む美しい原生林。精霊がたくさんいて、立ち去り難く、やはり自然の森には、よりスピリチュアリティーを感じます。

パリのポンピドーセンターを貸し切りで案内していただきました。ありがたいことに写真を取り放題で記憶に残したい好きな作品をたくさん写してしまいました。今回の企画展示のひとつの年代別のフロアーは圧巻。コンテンポラリーアートを堪能いたしました。デュシャンの便器「泉」も隅のデュシャンのコーナーにありましたが、ここから現代美術なるものがスタートした感慨があらためて。

イヴ・クラインのお馴染みのこのブルーの色で弱っていた胃が刺激されました。

到着以来、胃の調子がはかばかしくなく、残念ながらDINNERをずっとパスしていました。今日はCHATEAU LA COSTEでのLUNCHを控え目にして、はじめての夕宴です。

長閑な自然と石組の家が印象派の絵のような町。古木に緑が芽吹いた葡萄畑が続きます。葡萄の木がどこも50cmくらいの低さに驚きました。小高い丘の上、LAVENDER畑に 囲まれた美しい建物があらわれ、一同、歓声をあげました。ベージュのリネンのスーツのギャルソンが駆け付け、室内は更に細部にもこだわり豊かな空間。早めの7時半に着いたので暖炉のある別室でCOCKTAIL。プレゼンテーションのあるアミューズがサッと出てきました。ワインもお食事も書けばきりがない内容の素晴らしさ、、、、。日本にはあるようでないレストランであり、泊まってみたいオーベルジュです。9時過ぎまで日が高く、暮れゆく山並みのシルエットを眺めながらの至福のDINNERでした。

http://www.capelongue.com

出発前の日本はとてもあたたかかったのに、こちらは寒いのです。ASHの影響はどこにも見当たりません。サド候爵の領土だったところは今はピェールカルダンが所有しています。石垣と石畳の町です。

形のふぞろいの生きた野菜が色とりどり。季節のアスパラが山盛り。魚介はブイヤベースをつくりたくなります。各地の市場はいつもワクワクいたします。

CHATEAU LA COSTEのオーナーはロンドンのクラリッジなどいくつかのホテルのオーナーでいらっしゃるということで納得。品格のある佇まいの方でクロムハーツのグラスをしたクールな妹さんと計画を語ってくださいました。広大な敷地に様々な建築家やアーティストの作品がエンドレスで。スパやホテルの計画も。ビジネスではなく趣味だということで、桁外れの実行力とセンスに日本では、なかなかみられない実現する夢を垣間見ました。私は自分の作品のことは言えずにおりますが、、、、、。

http://www.chateau-la-coste.com

葡萄畑と山並みの間には様々なARTと建築があらわれます。エントランスの空間は安藤忠雄で6月13日にオープンするそうです。こちらはフランクゲーリーのコンサートホール。バギーで工事中の山を駆け登って行くとリチャード・セラの作品、紀元前の石垣やジェームス・タレルのインスタレーション、、、、、、。どこからともなく馨しい香りが、、野生のタイムやローズマリーのハーブが群生し、野兎まであらわれました。

プロウ゛ァンスにまいりました。そう、これはジャンヌーベルが設計したワイナリーの地下です。007に出てくるようにシュールです。

LACOSTEのBioのワインをいただきながら見渡すかぎりの葡萄畑を眺め手作りのランチをいただきました。野菜や苺、チーズの美味しさでフランスに来た実感が出てきました。

風薫るころ大地には、やわらかい緑を纏ったかそけき草があらわれます。どれも小さな花をつけています。先頃は野草や茶花にも注目されるようになりましたが、私はそこにも入らない雑草の花が好き。こちらは、かわいそうな名前の、「おおいぬふぐり」 。地に這うように可憐な花が囁いています。

一番の楽しみは旅。

「観光」とは、光を観ること。岩倉具視がつくった言葉。直筆の書を縁があり拝見した時には奮えました。

世界中どこでも移動できる時代に生まれることができて幸せであり、生きているかぎり光を観る旅を堪能したいものです。

旅のおともはグローブトロッターのスーツケース二個。新しい化粧品を試してみるのも毎回の楽しみ。今回はアロマの香りの自然派の「THREE」を選びました。

ようやく、いい日和になりました。久々に明治神宮へ。木々がキラキラと光っていました。

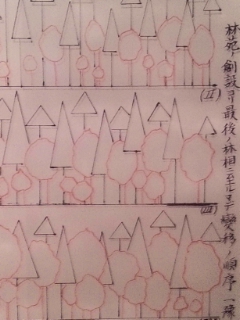

三割の原生林に七割の全国から寄せられた木によって作られた杜は創設より最後の林相に至るまで變移の順序が予想され計画されました。杜を造営した林学者らは50年後100年後150年後を念頭においた三段階の杜づくりを構想していたのです。