光輝くイルミネーションと超加速のジエットコースター、大きな月と遠くに見える東京タワー。怖くて震えました。思いもしないクリスマス。ありがとう!

光輝くイルミネーションと超加速のジエットコースター、大きな月と遠くに見える東京タワー。怖くて震えました。思いもしないクリスマス。ありがとう!

抜けるような晴天でクッキリとした富士を眺めながら辿りついた日光の社。

祝詞の度に降る雨とさす光。青空と白い雲。一転しての雪景色と風花。そして吹雪。丸い雪が降りしきる空は青空。暮れ行く茜色の夕刻と山並みの稜線。そして東京に舞い戻り、銀座を散歩して帰路へ。東京タワーが三色とハートにイルミネーションされていました。

墨絵のような世界でした。

吹雪いていて晴れている不思議な空。雪景色の神社は師走にふさわしい。

昨日は大事な日、冬至でした。母が用意してくれた実家の庭のゆずをお風呂に入れました。

冬至の次の日からは太陽の復活を祝います。クリスマスも本来の意味も同じです。猫やライオンは太陽をあらわします。日光の東照宮の眠り猫を起こす旅。天海が徳川家の為にグランドデザインした、この結界の奥ノ院には実は家康だけでなく信長、秀吉も祀られていました。眠り猫の裏には雀が彫られており、眠っている猫を起こすのは鈴であり、その理もきちんと形として示されています。「見ざる聞かざる言わざる」とした封印を解く時が来ました。「見て聞いて言う」のです。神社も人が作ったもの。磁場を追うのではなく、自らの中にある磁場を見つめる時代になるのです。

クリスマス会の帰り道、見上げたら望月。そして、沢山のサンタがバイクに乗って走り去り、楽しくなって歩いていたら先程のサンタたちに会いました。

年納めの会を三田のお稽古場でいたしました。

箏と篥の雅楽の音色で一年を締めくくります。

ワインのボトルが山ほどあきました!

久々のアングルです。

人生凄いことが実現できるのだと思いました。

ミヅマアートの三潴さんと高橋氏の出会いから神社建立までのお話をうかがったのが、三潴さんと初めて会った日でした。そして、一年に一度の御神事にご案内いただいたのです。想像を超えた天啓なる地に鎮座するお社。津々とした気。思いもかけぬ一年の鎮魂をさせていただきました。

帰国後、冴えざえとした空や気と、いつしか虫の音も消えていて、冬に突入。と思っていたら、まだ照り葉の秋の名残が残っていて何だか嬉しい。

昨日は、中等部から大学までずっと一緒だった友人の婚姻届の証人欄にサイン。緊張すると言ったら彼女は「ロゴを頼まれても、本番でも一気に書くのに何言ってるの?」と言いましたがドキドキしました。

でも、よかった!ほんとうにおめでとう!

そして引き続き、年下の男友達の結婚式へ。最近珍しい五百人以上の着席の披露宴。親への感謝。お互いの愛。家族が増え、友人の世界が広がるいい結婚、あたたかいお式に涙。彼の妹とお父上が歌を。メロディーに思いが高まります。サプライズにお父上がアリスとしてもう一曲。更に盛り上がりました。

今月の京都は会員制になった「百味存」のお料理。「孝鶴」さんのカウンターでカクテルとワイン。次から次へとお人がいらして大はやり!ミャンマーではせっかくのいいホテルでバーもあったのに、お酒をいただかなかったので嬉しい!〆には初めての「エレファントファクトリー」路地裏の奥深くにシンプルなカフェ。本格焙煎の珈琲が夜中にいただけるとは感激。東京でも、なかなかありません。ホテル、シタディーン京都に辿り着いたのは深夜2時半なり。さすがにグッタリ。

帰国の折、羽田空港から真っ白な富士山が顔を出してくれていました。

今朝も新幹線からくっきりと。ほんとうに美しい形。日本に帰ってきた実感があります。新幹線ではいつも富士山が見たくてD席をとります。

バンコクに戻り急に時間が現代にアップデート。

行きのバンヤンツリーからお隣りのMETROPOLITANに移りました。ロンドンのMETROPOLITANにモダンデザインのホテルが流行り出した十年前頃に泊まりましたが同じグループです。ブータンのウマパロも系列とわかり、十年間にいろいろ展開していたのですね。

広いお部屋はモダンで急に現実に。二日間、バスローブでお化粧もせずお部屋で仕事しながら強行軍の疲れをとりました。明日からは更に現実がはじまります。

侵略と多民族間の争いの歴史を携えている苦難多き、国の宿命としての軍事政権。国家や民族と戦い続ける人々と昔と変わらぬ生活を続ける民の日常。

菩提樹の葉の形をしたパゴダで祈る人々の姿、仏陀の教えを道徳として身につけ真摯に生きる輝いた眼の人々、ミャンマーの人々の平和を祈りました。

バガンは874年34代目の王ピンビャーが現在見られる骨格をつくったと言われます。バガン王朝の栄華は1044年42代目の王アノーヤターが即位した時にはじまります。歴史としては古いわけではないのですが、幻想的なるイメージは南国だからでしょうか?

今、見渡せるのは煉瓦のパゴダだけの骨格ですが、寺院に鮮やかに残っている壁画に生き生きと描かれている絵図を見ると当時の王国の風俗、装束、道具、建築、、、が、わかり、交易で豊かだった都に再びタイムスリップいたします。

まさに黄金の国はジパングではなく、この王国だったのでは。まばゆいばかりに艶やかに輝く、南国のこの都に訪れた異国の人々の眼にはまさに桃源郷のごとく映ったことでしょう。

あらためて、マルコポーロの「東方見聞録」イタロカルウ゛ィーノの「見えない都市」を帰国したら読んでみたくなりました。

ミャンマーはインド、バングラデシュ、中国、ラオス、タイ、五つの国に囲まれているので多民族の国。大きく分けても主要な八種の民族があります。国立博物館に行くと夥しい民族の衣装が並んでいました。

現代、一般的なものは上半身マオカラー、下半身に布を筒状にしたものを巻き付きるロンヂー。民族によって文様が異なります。男性はこのような格子柄。若い人は地味にお年を召すと明るい色になるそうです。

雅藝のお決まり、全員民族衣装オーダーでディナーでお披露目です。

ミャンマーは乾燥した地域なので粘土がない為、陶器がなく、その変わりに漆器や竹工芸があります。

竹の皮に馬の毛を網こんだ柔らかい器にビックリいたしました。漆器の技が象眼や切り込みなどにバラエティーがあります。茶の湯の見立てに使えそうなものがいろいろありますが、たくさん見すぎてだんだん眼が飽きてしまいました。

ミャンマーの王様には三種の神器ならぬ、五種の神器があるそうです。頭の飾り、刀、指揮棒、傘、靴の五つ。傘は大事な象徴です。

ホテルのコテージの横にあった巨大なバンヤンツリー。古代からこの国を見守っているかのように鎮座していました。

イギリスの植民地時代を思わせるコテージのお部屋。残念ながら連日5時半集合の強行軍でしたが、ゆっくり滞在したいホテルです。帰りに気がつきましたが、回りはいろいろな様式の麗しい遺跡群で、緑の中に牛もゆったり歩いています。馬車に乗ったり、お散歩したかった、、、。

エーヤワディー川のほとりにあるホテルからの夕陽、前日の遺跡からの夕陽と地平に消えゆく太陽を二日も続けて眺められる幸せ。自然から遠い都市での生活。民族的な国を回るとほんとうの豊かさに気がつきます。

ミャンマーの人々にとって何日に生まれたか、よりも何曜日に生まれたか、が重要で「八曜日」は生活の一部です。水曜日が午前と午後に分けられていて、星、方位、動物によっても表され仏塔の境内には必ずそれぞれの方位に八曜日の祭壇があり、人々が熱心にお参りしています。

また、仏法僧のお食事、修理、金箔、など、目的別のおさい銭箱があって、こちらは八曜日の祭壇のライトアップ用のおさい銭箱。

ちなみに私は金曜日生まれでした。

仏陀の足跡や傘など、その象徴によって存在を暗示するという約束事が解け、人間の姿の仏陀を礼拝するようになったのが仏像のはじまりで最初につくられたのが、紀元前とも、二世紀に今のパキスタン、ガンダーラ地方だとも言われています。

仏教の伝来と共にその土地特有の美意識や民族、周辺諸国の影響により表情、服装、姿勢、材質と姿形を変えながら各地でその様相は異なります。

ここミャンマーの仏陀は面長ではなく骨格と表情がしっかりしていています。アーナンダ寺院のこちらの仏像は木造で9、5メートルあります。入り口からと足元からの視線では全く表情が変わるのが修復されたものではないオリジナルの特徴です。

ほんとうに不思議な体験でした。

宙空から大地を眺めていると不思議な時空に入ってしまうのです。地上に降りると急にその時間軸は戻ります。「時間と空間」は生きている人間が感じることができる貴重なもの、といつも思いながら向かい合っている、私の表現活動の一大テーマですが、何だかあらためて感じ入り、わかったことは、大地の横軸が空間軸で天空への縦軸が時間軸ということ。

訳がわからないと思われると思いますが、頭で思っていたことが体感できました。

11世紀から13世紀には6000基も、あったと言われますが、現在バガンには、2217基の仏塔や寺院が残っており、緑の中に点在する煉瓦の遺跡はお伽話の世界を見ているようです。

生きているとはなんと、素晴らしいことでしょうか!生まれてきてよかった!両親に感謝の気持ちで一杯になりました。

今回の旅のもうひとつの目的、人生初体験の「気球」。

夜明け前に集合、クラッシックカーに乗り込んだところから気分は高まります。暁の北極星と受月を眺め、草原でのコーヒーをいただきながら出来上がっていく様に釘付けです。思いの他の大きさに驚きました。

ヤンゴンからバガンにやってまいりました。

バガンは、世界三大仏教遺跡のひとつで850年にバガン城が築かれ、1044年にビルマ族による史上最初の王朝が開かれた土地でミャンマーの土着信仰の神が祀られた聖地でもあります。

カンボジアのアンコールワット、タイのスコタイやアユタヤより一世紀前に完成しています。

驚きました!

世界、日本の聖地を回ってきましたが、、、、、

あたたかい何かに包まれているような、境内に入った瞬間に、幸せな気持ちが体に満ちました。

なぜでしょう?

観光客でなく、修行僧でなく、ごく普通の人々が解放されている夜の10時までひっきりなしに、お参りに訪れており、座って祈り、佇んでいます。あたかも温泉の休憩所のように。そして、若い夫婦と小さな子供が並んで頭を下げ、祈る姿は生活の中に根付く、篤い信仰をあらわしていました。

ミャンマーでは、どの寺院や仏塔でも靴を入り口で脱ぎ、完全な裸足です。広い大理石の境内は人々の早朝からの清掃で綺麗な為、座ってしまいたくなります。日が落ちてから訪ねましたが、蝶があらわれ、鳥が飛び、一日中いたい。座っていたい強力な磁場でした。

わかりました!

人々の祈りの思いが生きて満ちている聖なる空間「シュエタゴォン・パヤー」(パヤーは仏塔、寺院を表します)なのです。

強烈なるパワーを持っていました。そして、今までどこに行っても、感じ得なかった「金」の持つ力を体感。まさに黄金の国ミャンマーに圧倒されました。

全校生徒が書いてしまいました。

ひとつとして同じ文字がない「書」。毎年のワークショップで毎回感激する瞬間です。

制服は白いシャツに緑。

小学生は緑のパンツ。中学生になると民族衣装のロンヂーを下半身に巻きます。女子は横に巻き目を。男子の巻き方は袴のように前にタックが入り結びます。慣れるまではグズグズになってしまうそう。

心を込めて、丁寧に。

でも書きたくて書きたくて。完成した色紙に落款を押してほしくてみんな押し合いへし合いでした。

漢字。ビルマ語。英語。

よくできました。

初めて筆を持つ子供たち。真剣な眼差しです。

ヤンゴンから車で1時間。水中寺院への渡し船の乗り場から船でヤンゴン川を更に40分、辿りついた村は畑に囲まれた竹と椰子の葉で出来た高床式の家がポツリポツリと畦道を歩いていくと小さな学校がありました。

面白い文字!

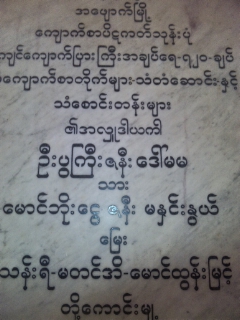

多民族の国ですが、モン族が使っていた文字が11世紀後半のバガン王朝の時にビルマ語として使われるようになったという決して古くはない文字ですが、丸が特徴的で不思議な個性があります。WAは○と書くのも惹かれます。

数字もビルマ語なのでまるで読めません。

ミャンマーは食事が×と散々言われ、ダイエットとデトックスと覚悟しておりましたが、、、

マーケットに並ぶ新鮮な野菜には力、卵もコクがありました。

お料理はサッパリと洗練されながらも深みのあるお味。とても美味しく三食完食。伝統料理の豆の使い方やおだしの取り方がよく、食べ過ぎてしまい、嬉しい誤算でした。

こちらは食べる煙草でキンマというそうで、マーケットで綺麗に葉を重ねて売られています。インド、バングラデシュ、タイにあってお口直しとして、ビンロウ樹の実、食べることができる石灰の粉の水、などで好みを調整するものとのこと。こちらの女性もお顔に「タナカ」を塗っています。

ミャンマーの伝統の「タナカ」は自然化粧品。乾燥地帯にのみ栽培できる木の名前。すり鉢で擦り、その樹液を顔や体に塗ります。

日焼け止めやオイルコントロールになるそうで国中の人々はいろいろなデザイン?で顔に塗っています。塗る瞬間がヒヤッとします。

1989年に「ビルマ」から「ミャンマー」と、外的呼称が変わりましたが、ビルマはイギリス統治となってからで、もともとミャンマーと呼ばれていたそうです。

異国を旅すると今まで知らなかったこと、新たな視点がひらけます。「観光」光を観るとは岩倉具視が、よくぞ、名付けたものです。

仏教国ミャンマーは国民の85%が信仰篤い仏教徒。親から、僧侶から教えを受け、生活の中にその教えと徳が根付いている国にやってきました。

ようやくバンコクに戻って参りました。

軍事政権の国、ミャンマーは携帯が使えず、ファックスも送るのも大変なところでした。ブログ更新できずにおりました。

2010年12月3日3時30分からミャンマーは今までの赤に紺、稲穂と星から、黄色、緑、赤に星の新しい国旗になったそうです。

飛行機には新しく入っていました。国旗が変わるとは!