ココヘッドスィートから見渡せる水平線の眺めは晴々。サンセット後に燈るハワイ特有の等間隔の街の灯は蝋燭の光のよう。

ベッドは形状記憶で、体がスッポリ包まれるマットとエジプト綿のリネンで時差知らずです。

ココヘッドスィートから見渡せる水平線の眺めは晴々。サンセット後に燈るハワイ特有の等間隔の街の灯は蝋燭の光のよう。

ベッドは形状記憶で、体がスッポリ包まれるマットとエジプト綿のリネンで時差知らずです。

そう、昨日、日本脱出したのです。

ハワイに着いたら「Hau Tree Lanai」のエッグベネディクトでブランチ!海の色がハワイです。

暁の星と月ありがたい朝日が上ります。

ハンモックに揺られる風が心地良く通り抜けます。

新年会も今日の会でようやく終わります。昨日は好きなB級タイ料理、カフィアライム!美味しくて食べ過ぎてしまいました。デザートは蒸しパンが定番ですが、かき氷でしめました。

東京タワーのアトリエの兎たち。

12年前の卯年に、兎の耳が仮名文字のように伸びやかと、もとめた着物。何だか可愛らし過ぎて一度も袖を通さず、、。もう一巡りした時の年齢を考えると恐ろしくなり、しつけ糸を切りました。

地模様が立体的に浮かび、葡萄(えびぞめ)色がこっくりして、袖を通してみると、やはり老舗の呉服店のお品は品格があります。紋は月。帯は兎に因んで波をあわせて。波の紫は貝染めの帝王紫です。

ここ一年で、半蔵先生の整体のおかげで、岩盤のようだった肩凝りがすっかりなくなり、体を動かしたくなり、久々にピラティスに。目覚めがスッキリとあまりに違うので、連日通っていると、昨年の4月以来でしたのでトレーナーの田中さんに「極端よりも継続ですよ!」と言われて、するどいご指摘、、。

聖域に行くと必ず、コーヒーが飲みたくなくなり、お水が一番と思うのと同じ効果があります。ビルの外で煙草の煙に遭遇して、いつも以上に嫌悪感が、、。細胞が呼吸すると体が純化します。

都市で珈琲やお酒をいただくのは無意識のストレスを緩和しようとしているのですね。

こんなに寒いのに、もう綻んでいる梅の花があります。よく見れば木々にも芽が準備されていて、冬から春に確かに向かっています。

祖母も一時期凝って制作していた、木のろうけつ草木染。懐かしくなって、野村レイ子さんの手箱を入手いたしました。様々な図柄があっても手にしてしまうのは梅です。

春さればまづ咲く宿の梅の花独り見つつや春日暮らさむ<山上憶良>

今日の三軒目、バーボンとオイルサーディン。

今日は、お三味線部の新年会。

浅草で130年続く料亭「一直」に初めて訪れました。メンバーの御祖父様が当時、名士として原稿を寄せた活版の古書「芸妓読本」やセピア色になった古きよき時代の歴史的な方々の代々の写真を女将さんが見せてくださり、皆、興味津々で拝見。

驚いたのが、そのお料理の美味しかったこと。器、空間にも気合いがありました。

昨晩は雅藝倶楽部のお料理部の新年会。先生オススメの四川の中華でした。

深ーい味わい、香辛料の絶妙な使い方、先生のお料理に通じる幸せ感と感動がありました。美味しかった。今年も一年、先生よろしくお願いいたします。

蜀郷香

http://www.xiang-xiang.jp

こちらもいいタイトル。

この新年には書の展覧会がなぜか多いように思います。初日にうかがいました。書の肉筆は時空を経ても強いメッセージをもつことをあらためて体感いたします。

「墨宝」

2011年1月8日〜2月13日

根津美術館

なかなか、いいタイトルをつけたものだと感心。

見過ごす訳にもいかず、拝見。二点ほどの心惹かれる作品に遭遇いたしました。

「筆墨精神一王義之から呉昌碩まで」

2011年1月8日〜2月20日

京都国立博物館

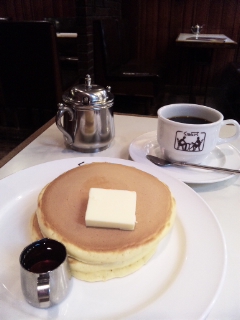

寺前二条を上がって好きなお店を覗き乍、歩いていくのが京都でのひとつの楽しみですが、珈琲が飲みたくなり寺町三条のSmart珈琲店へ。

ホットケーキと珈琲でランチにしました。

時間が止まったような昔ながらの佇まいのお店が沢山あるのも京都の良さですね。

今朝の京都は雪雲で今にも降り出しそうな空。

お隣りの三十三間堂へ。本来の名は蓮華王院。千体の十一面千手観音は、いつ拝見しても圧巻で、後白河上皇の栄華を感じます。ここは数量的な意識が信仰のひとつの特色になっています。

たまたま一年に一度の、やなぎのお加持が明日の為、幔幕が張られていました。上皇が頭痛持ちでいらして、それを平癒する鎮痛成分をもち、聖樹とされた「やなぎ」を用いる儀式が今でも受け継がれています。

ハイアットホテルは上皇の母であった待賢門院璋子の邸宅だったところ。今回のお部屋はB1でお庭に面していた為、角田文衛氏が生涯探究しておられた魅力的なる待賢門院に改めて思いを馳せ、氏の著書を再読してみようと思いました。

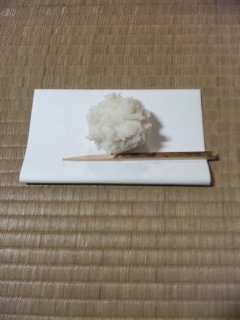

京都のお稽古始めの書き初めでした。

今日のお菓子は「雪餅」にいたしました。このヤマト芋のきんとんで京都の冬を感じます。

お食事は久々の「魚津屋」さん。ハイアットの宿泊はやはり居心地がいいですね。

並びました!

運転中の一瞬の出来事でした。しかし、随分、運転したものです。

数霊で6は大吉。

金星で愛、美、、、。縁起がいい。御神籤より嬉しい瞬間でした。

もう一匹の兎には、仏手柑と松葉を。

土曜日からお稽古が始まりました。初釜です。

結柳に椿、曙棗、はなびら餅、、、水仙をあしらいました。

十二年ぶりにお目見えの兎。

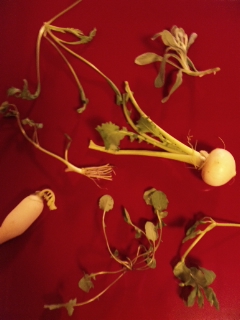

芹、薺、御形、繁縷、仏の座、菘、蘿蔔

お正月の七日のお粥に七種の菜を入れて祝う風習は平安時代の初めに宮中で行われ、近世には庶民に広まりました。

七草パスタにしようかな。

お正月のお年玉は嬉しいものでした。

元来、歳の魂の意味で、神への供物をさします。同時に神様からの贈り物で、お祭で持ち寄ったものを分けるのが贈り物の本来の形。ポチ袋はお年玉や心づけを楽しい形にしたもの。和紙で木版画の洒落たデザインのものがあると、つい手が出ます。渡す喜びも増しますね。

あけましておめでとうございます。

いつもブログを見てくださっている皆さま、ありがとうございます。

何が起きるかな?起こすかな?と新年には無の状態ですが、、、

皆さまにも光華明彩、祈念いたしながら、今年もよろしくお願い申し上げます。